皆さん、朝スキー場に着いて、朝の1本目を滑るとき、どんなことに注意されていますか?

早めにリフトに並んで、まだ誰も滑っていないグルーミングされたバーンをスピードを出して滑走する。

そんなのも良いと思いますが。

私は、脚の筋肉が目を覚まさないと、どうしても滑りがバラバラになってしまい、上手くいきません。

シーズン中、毎日滑れるような環境にいれば不要かと思いますが、私のように月に数回の週末スキーヤーにとっては、荷重するポイントすら忘れています。

今回は、私が朝のウオーミングアップで注意している点を書いてみたいと思います。

もちろん、必要な準備体操を行った後のお話です。

外反の確認

足裏は、体とスキー板との間で一番近い接点。

この足裏でスキー板を踏むという動作、これが最も大切。

その次に大事なのが、足首、膝、そして腰、のように上に上がっていく。

若い頃、スキーの指導者からそのように教わっていました。

足裏でスキー板を踏むというのは、

外足の親指をやや曲げ(親指で何かをつかむ感じ)、親指のつま先と母指球、

そして踵の内側を結んだラインを意識する。

人により親指を上にしたほうがやりやすい人もいるようですが、

ここは自分に合っているやり方でよいと思います。

その場合は、母指球と踵の内側で作ったラインになりますが、

大切なのは、内側のラインで踏みつけること。

この踏むという動作が、わかりづらいと思います。

内側のくるぶしを内側に捻るような感じで、

親指、母指球、踵の内側を結んだラインでスキーを踏みつける。

意識としては、内エッジを雪面に食い込ませるように。

下記図では、外反という動作。

※この動作は日本スキー教程に掲載されていました。

外反というようです。

まずは、ハの字の低速でこの動作を行います。

この足裏の力の加減だけで、スキーが操作できることを体で確認します。

昔、スキー靴のバックルを外し、緩斜面を低速て滑る練習をさせられたことがありました。

バックルを外した状態でスキー板を履き雪面に立つと、

スキー板は安定せず、少しでも傾斜があると、その方向へ滑ってしまうことに気が付きます。

そんな状態で、足裏で板を踏む動作だけでスキー板を制御する。

役に立ったかどうかはわかりませんが、足裏が大切であることを意識させるためのカリキュラムだったと思います。

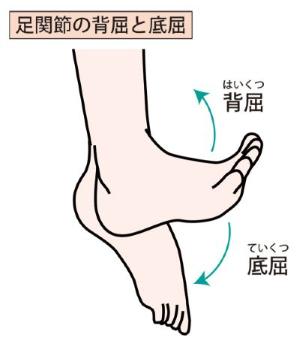

背屈の確認

前脛骨筋(ぜんけいこつきん)

これ、かなり大事です。

スネの外側の筋肉です。

様々なスピードのターンの中で、正しい位置で荷重する為には、足首の前傾角を維持する必要があります。

膝を曲げていようと、伸ばしていようと、前傾角は維持。

そのためには、靴の中で足の甲を上にあげる感じで前傾角度を維持します。

この動作は、背屈というようです。

※この動作も、日本スキー教程に掲載されていました。

止まっているときは、膝を曲げ、脛をスキー靴の前に押し付けていれば前傾角度はできますが、ターン中に、動いているスキーの中心に乗るためには、スキー靴の中の足は背屈方向に力を入れて、前傾角を維持する必要があります。後傾になりかけた時のリカバリーも、この筋肉が活躍しています。スキーが動き出すと、スキー靴の中では何度となくこの動作を行っているはずです。

私は、毎回ここの筋肉が最初に痛くなります。

1本滑るたびに足首から脛にかけての筋肉が痛くなり、スキー靴を脱ぎたくなりますが、バックルを緩めて、耐えていると、徐々に慣れてきます。

伸ばし荷重の確認

次は膝を使っていきます。

具体的には、大腿四頭筋とハムストリングでしょうか。

ここも目を覚ましてもらいましょう。

脛をブーツに押し付けるような感じで膝を曲げた状態から、足裏の母指球と踵の内側を結んだラインをしっかりと踏んで、力を加えていきます。

体重を移動させるイメージではなく(最初の瞬間は体重の移動もあると思いますが)、脚を曲げた状態から伸ばすことによって荷重をかけていきます。

スキーが動いている状態であれば、遠心力がかかります。

その遠心力を感じながら、少しづつ脚を伸ばして、

足裏の母指球と踵の内側のラインで、雪面へ押し込む感じ。

私は以前、自重にプラスした力を加える感じがありましたので、「加重」という表現を使っていました。

荷重・・・体重の移動により、自重をかける。

加重・・・自重にプラスした力を加える。

日本スキー教程には、「加重」という表現はでてきませんので、ここでは「伸ばし荷重」という表現を使いますが、遠心力が働いているターンの中で、脚を伸ばすことで自重にプラスした力を加える動作は、「加重」という表現があっているかもしれません。

伸ばし荷重はゆっくりとやっていきます。

言葉では表現しづらいのですが、ジワーっという感じ。

これ、疲れますが、筋肉が目を覚ますのがわかります。

ウオーミングアップ滑走。

では、やってみます。

スキー板を肩幅くらいに開き、ややハの字で。

緩斜面で少しづつスピードを上げていきます。

両膝を深めに曲げ、そこからゆっくりと外脚の右膝を伸ばしながら荷重していきます。

外脚(右)の足裏では、内エッジが雪面を捉えるのを感じながら。

ゆっくり、ジワーッと。

そうすると、スキー板は左へ山回りしていきます。

ターンの後半は外脚の膝を徐々に曲げ、ブーツをお尻の下に戻す感じ。

切り替えに入ります。

今度は内脚(左)。

膝をゆっくり伸ばしながら内脚(左)へ荷重していきます。

足裏のラインで、しっかり踏み込んで。

このターン初期の谷回りは、我慢が必要です。

板を無理やり回そうとしないで、内脚(左)の内エッジが雪面を捉えるのを感じながら、

ジワーっと荷重していく感じ。

板がゆっくりと谷回りを開始します。

雪面を捉えたら、できるだけずらさないように、左足母指球と内側踵のラインでしっかり踏んでいきます。

ターンの後半、山回りに入ると、遠心力が膝にかかるのがわかります。

その遠心力を感じながら膝を曲げていき、ブーツの位置が腰の下に戻ってくるようなイメージで、次のターンへ準備。

こんな感じです。

ターンの切り替え時は、膝を伸ばし、上方向に抜重したいところですが、がまんがまん。

次のターンの始動で、伸ばし荷重に入る為には、膝は曲げておかなくてはなりません。

腰の位置は、常に一定を意識する必要があります。

かなり疲れますが、筋肉が目を覚ましてくるのがわかります。

これ、以前スキースクールに入ったとき、足慣らしでやったメニューなのですが、ここでスキーに使う筋肉の目を覚ましておくと、そのあとのターンの練習にうまく入っていけるような気がしています。

まとめ

1.膝を深く曲げる

2.足首の前傾維持(前脛骨筋を緊張)

3.足裏の母指球と踵の内側を結んだラインでの加重

4.腰を一定の位置にして、伸ばし荷重、曲げ切り替え

5.腰の高さは一定を意識

以上が、朝のウオーミングアップで行っている内容です。

若い頃は、こんな面倒なことをする必要もなかったのですが、高齢な終末(違った)、週末スキーヤーにとっては、忘れていたスキー操作を思いだすのも、ひと苦労です。

これを何本かやっていると、脚の筋肉も慣れてくるのがわかります。

ここから、ターンの練習に入りたいところですが、いつもここで一休み。

車で来ていない時は、ここでビールタイム。

まだ午前中だが、これが旨い。

これじゃ、なかなか上手くならないと思いながら。